こちらの高橋はじめ通信「かけはし」のページからご参照ください。

高橋はじめ通信「かけはし」21号(冬号・新年号)を掲載しました

謹賀新年

よいお年になりますよう、皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。

今年もよろしくお願いいたします。

新年号・冬号を公開いたしました。

こちらの高橋はじめ通信「かけはし」のページからご参照ください。

海に沈んだ炭鉱「長生炭鉱」

海に沈んだ炭鉱「長生炭鉱」

~朝鮮人強制連行の歴史を刻む~

【目的】

ある朝の報道番組で、山口県宇部市にあった「長生炭鉱」の存在を知った。映像には、海からニョキと建っている2本の煙突のようなもの(ピーヤ)が映っていた。そしてその海底には、183人の遺体が埋まっていた。先の戦争で被害にあいながら、歴史に埋もれたままになっている事実がそこにあった。被害を認めようとしない行政側の態度に疑問を持つ。戦争による「被害」と「加害」の事実と歴史を知っておくことは、今後の議会活動にも必要である。「歴史に刻む会」共同代表の井上さんに、詳しいお話を聞きその歴史と問題について調査した

【内容】

【内容】

海に沈んだ炭鉱「長生炭鉱」の歴史と課題について、「長生炭鉱の水非常(炭鉱用語で水没事故のこと)を歴史に刻む会」共同代表の井上洋子さんにお話を伺った。

●「長生炭鉱」は、山口県宇部市床波海岸にあった海底炭鉱。アジア太平洋戦争中、朝鮮半島から日本に自由渡航したり、強制連行された朝鮮人らがたくさん働いていた。

●海底から十分な暑さのない所を掘っていたため何度も水漏れを繰り返しており、地元の人はここの就労を避けていた。それで、沖合の危険な個所は朝鮮半島出身者が作業をさせられていた。

●1942年2月3日。無理な採掘により水没事故が発生。海水が坑道に入り、中で働いていた労働者183人の命が奪われた。そのうち、136人が朝鮮半島出身者だった。 ●翌日には、炭鉱の入り口の坑口は閉じられ、犠牲者の遺骨は82年経った今も海底に残されたままである。当時の報道もわずかであり、その後はまったく知らされないままだった。

●翌日には、炭鉱の入り口の坑口は閉じられ、犠牲者の遺骨は82年経った今も海底に残されたままである。当時の報道もわずかであり、その後はまったく知らされないままだった。

●法律で禁止された浅い層を発掘したため海水が流入した「人災事故」だった。その日が「大出し」の日であって、要請された量を供出せねばならず、水漏れがあって危険な状況であるにもかかわらず、天井を支えている炭の柱も払ってしまってのが、原因と言われている。

●戦後の1991年3月に「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」が結成され、3つの目標をめざしたという。

(ア)資料・証言の収集

(イ)ピーヤの保存・・・宇部市、山口県に要請中

(ウ)追悼碑の建立・・・市民の募金で2013年2月建立。

●犠牲者宛に1991年秋「死者への手紙」(118通送付のうち17通返信)を送ったことで、初めて長生炭鉱で亡くなったことを多くの遺族が知ることとなった。1992年3月に「韓国遺族会」が結成された。

●追悼碑が完成するまで、「刻む会」と韓国遺族会は、何度も話し合いを重ねた。遺族会からは「日本人の碑も建てるのか。痛めつけられたかもしれない日本人に対して頭を下げることはできない」という声もあったという。井上さんたちは「同じ戦争の犠牲者として、朝鮮人も日本人もともに弔いたい」という思いがあり、繰り返し話し合いを続け、2013年に双方が納得する碑の建立が叶ったという。

●現在は、遺骨の発掘・変換を実現するため日韓政府と交渉するなどの取り組みを続けている。

●国も行政も「大切な問題だ」と言いながら、誰も責任を取ろうとしない状況。「刻む会」は、日韓市民に呼びかけて、坑口を開けて遺骨を発掘し、ご遺族のもとに帰す運動を続けているとのことだった。

【調査を終えて】

長生炭鉱は朝鮮人強制連行・強制労働の象徴的存在江ある。「加害国」日本の責任で解決すべき問題だが、今現在も国や行政側は実現に向けた行動を起こしていない。事故が起きた床波海岸に立つと、2本のピーヤ(排気・排水筒)がまるで犠牲者の墓標のように立っている。犠牲になった人々は、狭く遠い坑道を逃げまどい、どんなに無念だったろう。

もっと早くに遺骨収集をし遺族のもとへ変換できなかったのだろうかと思うと、胸が苦しくなる。

戦争中の日本各地の「被害」については語られることも多いが、日本のアジアへの戦争「加害」について語られることは多くない。様々な国の人々とあたたかい交流をしつながりを深めるためには、過去の「被害」だけではなく「加害」の事実もしっかりと見つめていかねばならない。大分県内でも、鉱山や工場などで同じような事実がある。他県での歴史や事実を学び、議員として行政に何を求めていくことが大切か引き続き調査していきたい。

|  |  |

クリックすると拡大画像を開きます | ||

高橋はじめ通信「かけはし」20号を掲載しました

こちらの高橋はじめ通信「かけはし」のページからご参照ください。

高橋はじめ通信「かけはし」19号を掲載しました

こちらの高橋はじめ通信「かけはし」のページからご参照ください。

沖縄の現状と大分の今後について

~沖縄戦から「戦争をする国」に走る今の日本を考える~

【目的】

今回の調査活動は、南西諸島を中心として、自衛隊の配備強化が進む沖縄県の現状について、沖縄本島ならびに石垣島に住んでいる人々に聞き取りを行い、その課題や問題点を整理し、今後の議会活動に役立てようと考えました。

また、沖縄戦に関わる史跡や資料を見学・調査することで過去と現在を結びつけながら、平和と戦争について考えてみました。

5月12日(日)

沖縄空港から車で読谷村へ向かう途中、道の駅「かでな」に立ち寄る。ここは、嘉手納基地が一望に見渡せるデッキがある。日曜日だったので、米軍戦闘機等の発着陸が見られなかったのは残念だった。見渡す限り滑走路という風景に、米軍基地が占める広大な面積を間近に感じることができた。

沖縄空港から車で読谷村へ向かう途中、道の駅「かでな」に立ち寄る。ここは、嘉手納基地が一望に見渡せるデッキがある。日曜日だったので、米軍戦闘機等の発着陸が見られなかったのは残念だった。見渡す限り滑走路という風景に、米軍基地が占める広大な面積を間近に感じることができた。

その後、読谷村役場の「九条の碑」を見学。沖縄戦で米軍の上陸地点となった読谷村では、多くの住民が地上戦で犠牲となった。沖縄では、戦後かつての悲惨な戦争を繰り返すまいと、多くの「九条の碑」が建立されている。読谷村役場に建つこの碑は、1995年10月に行政が設立したことで大きな話題になった。沖縄の人たちの平和への祈りが、この「九条の碑」に込められていることを感じ取ることができた。

その後、読谷村役場の「九条の碑」を見学。沖縄戦で米軍の上陸地点となった読谷村では、多くの住民が地上戦で犠牲となった。沖縄では、戦後かつての悲惨な戦争を繰り返すまいと、多くの「九条の碑」が建立されている。読谷村役場に建つこの碑は、1995年10月に行政が設立したことで大きな話題になった。沖縄の人たちの平和への祈りが、この「九条の碑」に込められていることを感じ取ることができた。

続いて、同じ読谷村にある「金城アトリエ」の金城実さんに会いにゆく。金城実さんは、英語の教員であり有名な彫刻家である。読谷村にある悲劇のガマ「チビチリガマ」の「世代を結ぶ縁和の像」の作者でもある。戦後の沖縄の歴史と現状について、様々なところで発信されている。

続いて、同じ読谷村にある「金城アトリエ」の金城実さんに会いにゆく。金城実さんは、英語の教員であり有名な彫刻家である。読谷村にある悲劇のガマ「チビチリガマ」の「世代を結ぶ縁和の像」の作者でもある。戦後の沖縄の歴史と現状について、様々なところで発信されている。

アポなしで尋ねたが、ちょうどマスコミの取材を受けていたにも関わらず快く迎えてくれた。現在進められている南西諸島の自衛隊基地に強化などについて、厳しい口調で批判されていた。本土に住む私たちとは違う、まさに地元沖縄の人たちの怒りと苦悩を強く感じられた。直接お会いすることで、一層その思いを強く受け止めることができた。

アポなしで尋ねたが、ちょうどマスコミの取材を受けていたにも関わらず快く迎えてくれた。現在進められている南西諸島の自衛隊基地に強化などについて、厳しい口調で批判されていた。本土に住む私たちとは違う、まさに地元沖縄の人たちの怒りと苦悩を強く感じられた。直接お会いすることで、一層その思いを強く受け止めることができた。

5月13日(月)

2日目は、「対馬丸記念館」の見学。疎開しようとして米軍の潜水艦の魚雷で沈没した対馬丸。対馬丸に乗船していた疎開学童、引率教員、一般疎開者、兵員ら1,788人のうち、疎開学童784人を含む1,484人が死亡した(2018年8月22日現在氏名判明分)。記念館では生存者の声を記録した動画も放映され、当時の戦争の悲惨さを伝えていた。子どもたちが犠牲になる戦争は絶対に起こしてはならないと改めて誓う。

2日目は、「対馬丸記念館」の見学。疎開しようとして米軍の潜水艦の魚雷で沈没した対馬丸。対馬丸に乗船していた疎開学童、引率教員、一般疎開者、兵員ら1,788人のうち、疎開学童784人を含む1,484人が死亡した(2018年8月22日現在氏名判明分)。記念館では生存者の声を記録した動画も放映され、当時の戦争の悲惨さを伝えていた。子どもたちが犠牲になる戦争は絶対に起こしてはならないと改めて誓う。

続いて、豊見城市にある旧海軍司令部壕(海軍壕公園)に向かう。1944(昭和19)年 日本海軍設営隊(山根部隊) によって掘られた司令部壕で、当時は450mあったと言われ、カマボコ型に掘り抜いた横穴をコンクリートと杭木で固め、米軍の艦砲射撃に耐え、持久戦を続けるための地下陣地で、当時約4000人の兵が収容されていた。戦後しばらく放置されていましたが、数回に渡る遺骨収集の後、1970(昭和45)年 3月に、観光開発事業団によって司令官室を中心に300mが復元され、現在公開されている。

続いて、豊見城市にある旧海軍司令部壕(海軍壕公園)に向かう。1944(昭和19)年 日本海軍設営隊(山根部隊) によって掘られた司令部壕で、当時は450mあったと言われ、カマボコ型に掘り抜いた横穴をコンクリートと杭木で固め、米軍の艦砲射撃に耐え、持久戦を続けるための地下陣地で、当時約4000人の兵が収容されていた。戦後しばらく放置されていましたが、数回に渡る遺骨収集の後、1970(昭和45)年 3月に、観光開発事業団によって司令官室を中心に300mが復元され、現在公開されている。

話を聞きながら当時の写真なども見ながら、過酷な当時の状況やそこまでして戦争を続けた当時の日本の軍部の無謀な作戦が、多くの犠牲者を生んでしまったことが悔やまれてならなかった。

話を聞きながら当時の写真なども見ながら、過酷な当時の状況やそこまでして戦争を続けた当時の日本の軍部の無謀な作戦が、多くの犠牲者を生んでしまったことが悔やまれてならなかった。

5月14日(火)

3日目は、石垣島へ。新栄公園の「九条の碑」と八重山平和祈念館を聞き取り調査。八重山平和祈念館では、当時の住民たちが日本軍の命令により、マラリヤ有病地へ強制的に追いやられ、多くがマラリヤに感染。命の落とした事実を若い学芸員の方が説明してくれた。こちらの質問にも的確に答えてくれて、平和を伝える若い世代がここでは育っていることが嬉しくもありうらやましくもあった。

3日目は、石垣島へ。新栄公園の「九条の碑」と八重山平和祈念館を聞き取り調査。八重山平和祈念館では、当時の住民たちが日本軍の命令により、マラリヤ有病地へ強制的に追いやられ、多くがマラリヤに感染。命の落とした事実を若い学芸員の方が説明してくれた。こちらの質問にも的確に答えてくれて、平和を伝える若い世代がここでは育っていることが嬉しくもありうらやましくもあった。

その後、金城龍太郎さんのご自宅を訪問。金城龍太郎さんは、石垣島で農場を営んでいる。訪問早々にマンゴー農園を見せていただいた。広大な農園に手塩にかけたマンゴーたちがたわわに実っていた。

その後、金城龍太郎さんのご自宅を訪問。金城龍太郎さんは、石垣島で農場を営んでいる。訪問早々にマンゴー農園を見せていただいた。広大な農園に手塩にかけたマンゴーたちがたわわに実っていた。

金城さんは、陸上自衛隊の石垣島への配備を巡り、市民が計画への賛否を示す機会を設けようと、2018年から住民投票の実施に向けて奔走し続けている。市民の意思を示す機会が必要だとして「住民投票を求める会」を発足し署名活動など市議会へ働きかけたが、市議会は条例案を否決。南西地域の防衛体制の強化が進められる中、陸上自衛隊の石垣駐屯地が2023年3月16日に開設された。

金城さんは、陸上自衛隊の石垣島への配備を巡り、市民が計画への賛否を示す機会を設けようと、2018年から住民投票の実施に向けて奔走し続けている。市民の意思を示す機会が必要だとして「住民投票を求める会」を発足し署名活動など市議会へ働きかけたが、市議会は条例案を否決。南西地域の防衛体制の強化が進められる中、陸上自衛隊の石垣駐屯地が2023年3月16日に開設された。

金城さんは、有権者の4分の1を超えた場合、市長へ住民投票の実施を請求できるとした条例を根拠に市を相手取る裁判を起こした。裁判は最高裁まで続き、2021年の8月訴えは退けられ敗訴が確定した。金城さんは現在は別の裁判を起こして、住民投票の実施を求めて再び市と法廷で争っている。金城さんは、「行政の計画を支持する人だけが住民ではない。住民の中でも反対する人もいる。可能性がある限りは続けていきたい」と語っていた。「自分が住んでいるすぐそばに自衛隊の吉ができて、初めて自分事として感じるようになった。もし、別の場所だったら何も思わなかっただろう」とおっしゃっていた言葉が、自分の気持ちと重なる。大分市にもミサイル弾薬庫が建設されるようになって、初めて自分のこととして感じている自分がいる。安全保障の名の下に、当事者であるはずの住民が議論から置き去りにされ、意思を示す機会も与えられていない現状を強く感じている。自分にも何かできることはないか、考えさせられた調査だった。

金城さんは、有権者の4分の1を超えた場合、市長へ住民投票の実施を請求できるとした条例を根拠に市を相手取る裁判を起こした。裁判は最高裁まで続き、2021年の8月訴えは退けられ敗訴が確定した。金城さんは現在は別の裁判を起こして、住民投票の実施を求めて再び市と法廷で争っている。金城さんは、「行政の計画を支持する人だけが住民ではない。住民の中でも反対する人もいる。可能性がある限りは続けていきたい」と語っていた。「自分が住んでいるすぐそばに自衛隊の吉ができて、初めて自分事として感じるようになった。もし、別の場所だったら何も思わなかっただろう」とおっしゃっていた言葉が、自分の気持ちと重なる。大分市にもミサイル弾薬庫が建設されるようになって、初めて自分のこととして感じている自分がいる。安全保障の名の下に、当事者であるはずの住民が議論から置き去りにされ、意思を示す機会も与えられていない現状を強く感じている。自分にも何かできることはないか、考えさせられた調査だった。

【調査を終えて】

大分市の敷戸に弾薬庫が設置され、日出生台においても日米の共同訓練が恒常化されようとしています。そのほか、民間空港を使った自衛隊戦闘機の離発着訓練や湯布院駐屯地へのミサイル部隊の配置など、戦前を感じさせるような動きがこの大分県内でも激しくなっているように思えます。沖縄県を含む南西諸島地域での自衛隊の配備とそこで暮らす地域住民の思いはどのようなものか。それらの一端を調査する中で、今後の私たち大分県民のとるべき行動が見えてくるのではないかとの思いから、今回単独での聞き取り調査を行ってみました。

大きな成果と言えるようなものは現時点ではありませんが、「防衛」という名のもとにそこに住む住民の願いや気持ちが無視されたり、踏みにじられたりしている現状が見えてきました。過去の沖縄戦の事実と重ね合わせながら、沖縄を南西諸島を、そして大分を含む九州を、再び戦場とするようなことには決してしてはならないと思いを強くしました。平和問題については、今後も県議会の場で続けて取り上げていきたいテーマであります。

高橋はじめ通信「かけはし」18号を掲載しました

こちらの高橋はじめ通信「かけはし」のページからご参照ください。

高橋はじめ通信「かけはし」17号を掲載しました

こちらの高橋はじめ通信「かけはし」のページからご参照ください。

2024年明けましておめでとう

みなさんにとって、よい1年が待っていますように!

ロシアとウクライナ、そしてイスラエルとパレスチナの激しい戦闘が続く2023年が終わり、新年を迎えました。不穏な世界情勢は依然変わらず、多くの罪もない子どもや女性、一般市民が命を落としている現状に毎日心が痛みます。「戦争と平和」について、本当に考えさせられた1年でもありました。

ロシアとウクライナ、そしてイスラエルとパレスチナの激しい戦闘が続く2023年が終わり、新年を迎えました。不穏な世界情勢は依然変わらず、多くの罪もない子どもや女性、一般市民が命を落としている現状に毎日心が痛みます。「戦争と平和」について、本当に考えさせられた1年でもありました。

日本政府も「軍拡」に走りだし、大分県にも「長距離ミサイル」の保管庫が建設され始め、民間空港での戦闘機の離発着訓練が行われ、日出生台での日米共同訓練も年に2回も行われました。戦争の準備ではないかと、心配する県民の方も少なくありません。

その一方で、政党における派閥パーティ収入金の「キックバック」と、「裏金」づくりが表面化し、国民の政治不信が一層増しました。国民や県民の信頼なくしては、政治は成り立ちません。政治に関わる者の一人として、心しなければならないと肝に銘じています。

その一方で、政党における派閥パーティ収入金の「キックバック」と、「裏金」づくりが表面化し、国民の政治不信が一層増しました。国民や県民の信頼なくしては、政治は成り立ちません。政治に関わる者の一人として、心しなければならないと肝に銘じています。

今年も激動の1年となるかもしれませんが、みなさんにとってはよい1年となるように心から願っています。今年もよろしくお願いいたします。

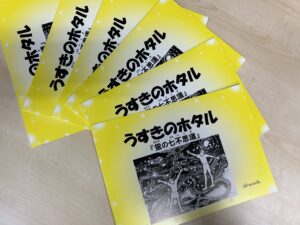

『うすきのホタル』蛍の七不思議 完成!!

市内小中学校の子どもたちへ

臼杵には「ほたるの会」があるのをご存じですか?最近では、どこも環境問題に関心が増えて、けっこうホタルがみられるところが増えてきました。臼杵の「ほたるの会」は、1993年に正式発足し、ホタルの観察と飼育、先進地の視察や地元の山・川・海の視察とゴミ拾い、小学校の子どもたちや保護者との自然体験交流会、会員によるホタル鑑賞会と懇親会などを行ってきました。

「ほたるの会」と呼ばれる会は県内各地にもいくつかあったそうなのですが、メンバーの高齢化などで少しずつ減ってきて、臼杵の「ほたるの会」もコロナなどの影響で活動が少なくなってきました。

しかしながら、地元臼杵のホタルの様子を本にまとめ、市内の各小・中学校に配って子どもたちに読んでもらい、より身近にホタルや水環境に興味を持ってもらいたいというのが、当初からの活動目標の一つでした。長い時間が経ってしまいましたが、今回ようやくその『うすきのホタル』の本ができました。薄い本ですが、写真やイラストが多くて読みやすい内容になっています。

『うすきのホタルー蛍の七不思議―』と題したこの本を、先日臼杵市の教育委員会に持参し、市内の各学校へ配っていただくようお願いをしました。臼杵市の安東教育長からは、丁寧なお礼の言葉と大切に使わせていただくとのお返事をいただきました。子どもたちが この本を手にとって、楽しそうに読んでいる姿を想像してうれしくなりました。

『うすきのホタルー蛍の七不思議―』と題したこの本を、先日臼杵市の教育委員会に持参し、市内の各学校へ配っていただくようお願いをしました。臼杵市の安東教育長からは、丁寧なお礼の言葉と大切に使わせていただくとのお返事をいただきました。子どもたちが この本を手にとって、楽しそうに読んでいる姿を想像してうれしくなりました。

実は、今回の本の作成に関わった会員のお一人に浪瀬弘道さん(70)がいらっしゃいます。ホタルの生息場所や生態など独自に研究をして、ホタルにたいへん詳しい方でした。また明かりを嫌うホタルの保護のため街灯やガードレールを行政に改修させたり、学校に出向いて「出前授業」をしたりしていました。

残念ながら、本の完成を間近に控えた今年の10月、突然お亡くなりになってしまいました。一番本の完成を楽しみにしていたはずです。彼の思いをつなぎ、古里・臼杵のホタルと自然を今後も大事に守っていかなければならないと思っています。

(PS)今回の本の完成を待って臼杵「ほたるの会」は解散の予定でしたが、「せっかく本もできたから」と、もう少し会を存続する話になりました。ぼちぼちやっていきましょう。

なお、この本に関するお問い合わせは下記の連絡先にご連絡ください。

携帯:090-2968-0690(高橋)

E-mail:hazime.ast8@gmail.com